Je me suis acheté un petit carnet, suffisamment petit pour rentrer dans une poche de jean, avec une belle couverture en cuir. Plutôt cher pour un simple carnet, mais, c'est aussi pour cela que je l'ai acheté. Avant d'être un lieu d'écriture, c'est un bel objet, que depuis dix jours, je noircis de mes pensées, par pages entières.

Voici les premières lignes que j'y ai écrites.

J'ai acheté un carnet, sans trop savoir ce que j'en ferai. Sur un impulsion soudaine, j'ai pris celui à croquis, sans lignes pour orienter mes mots. C'est à moi seul de décider dans quel sens prendra mon écriture, et je vous avoue que la métaphore me plaît assez.

J'envisage de retirer l'élastique qui le tient fermé, pour qu'avec le temps et les voyages, les pages se délitent, se détachent.

Je veux voir mes mots et mes idées s'enfuir, quitter cette structure qui les enferme. Que quelqu'un les ramasse, les lise, se les approprie, qu'elles aient une vie qui leur est propre [sic], loin de moi.

Le reste restera dans le carnet, y'a pas de raison.

Je vous souhaite d'avoir la chance de passer Noël avec votre famille et vos amis, de déconner à pleins tubes le 31, d'avoir la gueule de bois comme jamais le 1er janvier, et surtout d'en être fiers le lendemain!

Bonnes fêtes à tous.

EDIT: On a side note, j'ai créé la page Facebook du blog, disponible ici: Wor(l)ds :: Félix

Si, de bon matin, l'envie irrépressible vous prend de cliquer sur "Like", de faire partager à tous vos amis, de me rendre riche, célèbre et d'assouvir ainsi ma mes plans de domination mondiale, vous êtes les bienvenus.

lundi 27 décembre 2010

lundi 20 décembre 2010

Portrait #1

Ce type, je le croise tous les jours. Il a peut-être mon âge, peut-être plus. Vingt ans, à peine. Je le vois tous les matins, en allant en cours, entre une boulangerie et une banque, il est là, debout, adossé au mur.

Il ne fait pas la manche, il ne demande rien. Il se contente d’être là, de regarder les passants avec son sourire déjà édenté. Bonjour.

Les gens passent, le voient, l’ignorent, essaient désespérément d’éviter son regard, mais trop tard, les yeux se croisent, alors lui, il dit, tout simplement, « Bonjour ». Un mot désarmant de banalité, de simplicité. Je vois les autres qui baissent le regard, qui n’osent pas hausser le pas, ça serait trop voyant.

Un jour, je n’ai plus pu l’ignorer, et je l’ai regardé, droit dans les yeux, un sourire, et puis moi aussi, j’ai dit ce mot révolutionnaire.

- Bonjour.

Il a hoché la tête, avec son éternel sourire édenté, et j’ai passé mon chemin. Je suis parti à la fac, je suis allé en cours. Ma vie a continué, mais voilà, les chiens étaient lâchés. J’avais dit bonjour.

Ce fichu mot a changé la face du monde, par ce que dès l’instant où je l’ai dit, en le regardant, le contact était fait. Dire bonjour à quelqu’un, c’est se rendre compte qu’il est humain. Personne ne dit bonjour à une machine : Essayez, pour voir. Vous comprendrez.

J’ai dit bonjour, et un monde s’est ouvert à moi. Il m’a rappelé, d’un coup, que j’étais né du bon côté de la misère. Que malgré mes soucis, j’aurais un toit pour dormir, des amis à appeler, et un frigo avec de la nourriture.

Ce type, je l’ai dit, ne demande rien. Pas d’argent, pas de nourriture, rien. Il se contente d’être là, d’avoir peut-être faim, froid sûrement, et de sourire quand même.

Et c’est peut être ça, le pire. J’étais incapable d’étancher ma culpabilité en lui donnant de l’argent, comme je le fais –si rarement. Rien ne me permettait d’échapper à l’atroce prise de conscience que rien de ce que je pourrais dire ou faire ne réparerait cette injustice.

Et lui, il le sait. Lui, il le sait que de toutes façons il a pas eu de bol, qu’il a pas d’argent, pas de diplôme, rien pour bouger, rien pour s’en sortir. Ne rien demander, c’est reconnaître à la fois cette injustice crasse, et l’impuissance que nous avons à la réparer.

Pendant les quelques jours qui ont suivi, j’ai changé de trottoir, tout simplement, afin de ne plus avoir à faire face à l’aveu de l’injustice. Et puis je me suis rendu compte que cela ne changerait rien, alors je suis revenu du bon côté du trottoir.

Maintenant, tous les jours, nous échangeons un bref :

- Ça va, chef ?

Je ne sais plus qui de nous deux a, le premier, utilisé cette expression. De ma vie, ce type est et restera la seule personne que j’aie jamais appelée « chef ». Pendant un infime instant, la collision de nos mondes respectifs crée quelques étincelles.

Un jour, je lui demanderai son prénom.

lundi 6 décembre 2010

Cinq Derniers Mètres

Cinq mètres avant la liberté. C’est si peu, après tout, une dizaine de pas, parcourus en un instant.

Pour moi, cinq mètres, c’est le bout du monde. C’est la distance qui me sépare du monde extérieur lorsque je suis dans la cour : Un grillage en fil de fer barbelé, un espace vide, un nouveau grillage. Une distance insignifiante que tous les jours je rêve de franchir enfin. Le bout du monde.

Cinq mètres.

Je mets un pied devant l’autre, dans un bruit de cliquetis, mes chaînes se traînent sur le béton. Des entraves fixées à mes pieds et mes poings, qui m’empêchent de marcher plus vite. C’est que cette distance, j’aimerais la faire en courant, tant je suis pressé d’en sortir, alors quand je marche, je fais des pas les plus grands possibles, j’allonge mon mouvement jusqu’à sentir la morsure du bracelet de métal qui enferre mes chevilles, et qui m’interdit de courir.

Quatre mètres.

Le gardien regarde mon pas hâtif avec une pointe d’étonnement. Est-il pourtant si absurde que ça qu’à l’issue de dix ans d’emprisonnement, je ne tienne plus en place à l’idée d’être libre, au point d’en perdre toute dignité, au point de me comporter comme un chiot à l’heure de sa première sortie ? A quoi bon seulement m’attacher ? Dans quelques minutes, nulle chaîne, nulle menotte ne m’entravera plus.

Trois mètres.

Au loin, devant moi, une porte donne vers la sortie. Le cadre est baigné dans une lumière blanche, et mes yeux, peu habitués à cette clarté, se plissent, sans parvenir à distinguer quoi que ce soit derrière la porte. Malgré tout, je ne doute pas de ce que je vais trouver derrière.

Deux mètres.

Ma femme et ma fille, pour qui j’ai tout fait. Je me suis battu, j’ai tué pour qu’elles puissent vivre. Même si cela n'a servi à rien. Quand il ne me resta plus qu’elles, j’ai tout risqué, et tout perdu. Mais je sais qu’elles m’attendent, et j’espère qu’elles ne m’en voudront pas. Après tout, tout ce que j’ai fait, je l’ai fait pour elles.

Un mètre.

Je passe la porte, une porte semblable à celle qu’on trouve dans un bateau, légèrement surélevée, blanche, dotée d’un hublot en son centre. Mes yeux s’habituent lentement à la clarté de l’éclairage de néon, et je peux distinguer un décor de blanc aseptisé, de ceux qu’on trouve dans une chambre d’hôpital.

Sauf que ce n’est pas une chambre d’hôpital.

Le gardien m’attache à une chaise, installe une aiguille dans mon avant-bras.

- Avez-vous une dernière chose à déclarer ?

- Non.

Je suis libre.

lundi 29 novembre 2010

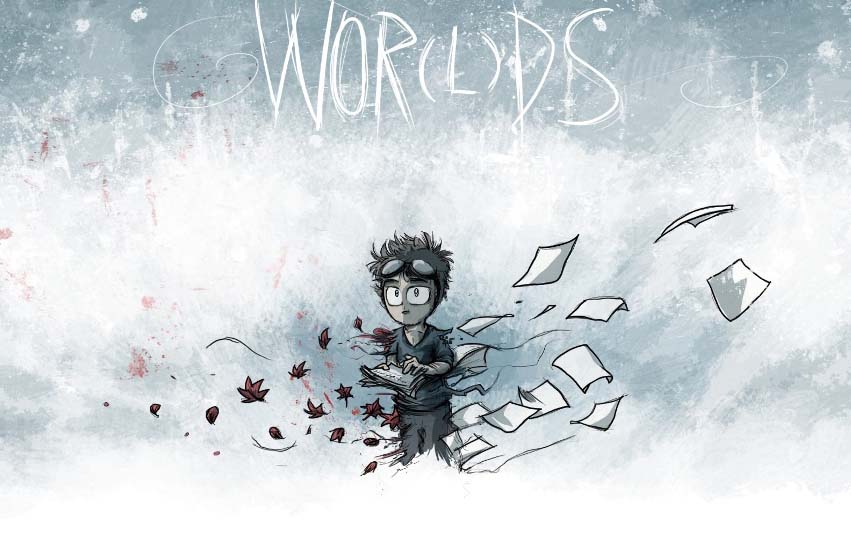

Un Petit Coup de Pinceau II

Je suis plutôt du genre insupportable.

Notamment en matière de skins de blog, je suis de ceux qui en changent tout le temps, pour un rien. Le précédent a m'a vite lassé: Trop rouge, trop biblique, trop peu en accord avec mes textes.

Après avoir menacé de mort/pris en otage /cassé lescouilles pieds (biffez les mentions inutiles) de mon ami Silver pendant une petite éternité, celui-ci, de guerre lasse, a fini par accepter de me faire une bannière.

...Ou alors il a eu marre de faire une crise d'épilepsie à chaque fois qu'il allait sur mon blog.

...Sur la bannière c'est moi, oui. Enfin, à peu près. Dans la vraie vie, je ne porte pas de lunettes d'aviateur (mais j'y travaille).

Donc si vous ne connaissez pas, allez donc sur le blog de Silver, régalez-vous donc les iris, mais n'oubliez pas de revenir, quand même. Je vous promets plein plein de textes dans les semaines à venir, promis.

Merci donc, à Silver. Les mots ne suffisent pas à exprimer la pleine mesure de ma gratitude.

EDIT: Je me rends compte que mes chers visiteurs/teuses risquent de passer plus de temps à lire la bannière qu'à lire mes beaux textes. C'est tout à fait compréhensible, je ne vous en tiendrai pas rigueur.

Notamment en matière de skins de blog, je suis de ceux qui en changent tout le temps, pour un rien. Le précédent a m'a vite lassé: Trop rouge, trop biblique, trop peu en accord avec mes textes.

Après avoir menacé de mort/pris en otage /cassé les

...Ou alors il a eu marre de faire une crise d'épilepsie à chaque fois qu'il allait sur mon blog.

...Sur la bannière c'est moi, oui. Enfin, à peu près. Dans la vraie vie, je ne porte pas de lunettes d'aviateur (mais j'y travaille).

Donc si vous ne connaissez pas, allez donc sur le blog de Silver, régalez-vous donc les iris, mais n'oubliez pas de revenir, quand même. Je vous promets plein plein de textes dans les semaines à venir, promis.

Merci donc, à Silver. Les mots ne suffisent pas à exprimer la pleine mesure de ma gratitude.

EDIT: Je me rends compte que mes chers visiteurs/teuses risquent de passer plus de temps à lire la bannière qu'à lire mes beaux textes. C'est tout à fait compréhensible, je ne vous en tiendrai pas rigueur.

dimanche 28 novembre 2010

Entre deux mondes

J'avais, de temps en temps, cette image qui me saisissait, lorsque j’étais seul, lorsque j'écoutais de la musique, que je marchais dans la rue. Je m'imaginais en train de tomber, comme si je sautais d'un avion, sans parachute, sans jamais atteindre le sol. Une chute interminable, où je sentais le vent qui giflait mes joues, mes vêtements qui ballottaient dans les courants d’air.

J'ai longtemps voulu connaître l'avis d'un psy à ce sujet, tout en m'interrogeant sur la lecture qu'il en ferait. Verrait-il en moi les signes d’un comportement suicidaire ? Etait-ce une envie de sauter du pont, d’en finir avec mon existence ?

Ou alors, peut-être n’y verrait-il une simple métaphore de la vie? Faisons nous autre chose que choir, interminablement, vers le sol, et dont la fin ne nous inquiète jamais tant que nous avons traversé les nuages, et que les couleurs, les formes, d'abord indistinctes, prennent lentement forme en face de nous? J’imagine très bien la vie comme cet endroit, hors de tout autre, entre le ciel et la terre, séparé par une lumineuse ligne d’horizon, un lieu de passage entre les mondes, dans lequel on ne peut jamais s’arrêter, où rien ne dure jamais.

La vie est un univers dans lequel quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, on n’est jamais autre chose qu’un simple visiteur de passage.

Je n'approuvais qu'à moitié cette vison des choses, car pour ma part, ma chute était une vision agréable, ou je me dirigeais a toute vitesse vers un objectif inconnu, libre de quoi que ce soit pour me ralentir.

Ma chute, loin d’être un symptôme de mal être, d’angoisse, était l’expression la plus pure de mon aspiration à la liberté. Dans ma vison, je proscrivais toute attache qui aurait pu me ralentir, me laisser le temps de contempler la terre et le ciel autour de moi. Il m'était indispensable de tomber, le plus vite possible, le plus fort possible vers cette terre dure qui se présentait a moi.

Lorsque l’occasion s’en présenta, je m’en ouvris à un psy.

- Vous êtes sujet à des névroses, des comportements nerveux et compulsifs, révélateurs d'un mal être intérieur.

Ça me faisait une belle jambe.

mardi 23 novembre 2010

Une Lettre Pour Ton Être

En cette belle journée, une lettre s'est mise en tête de déserter mon texte.

Je suis donc obligé de composer un texte entier en dépit de cette fuite, et il est de votre devoir de me dire quelle vicieuse lettre je me vois privé.

Lorsque tu t’en fus, je crus mourir, comme toi. Ton suicide mit sous terre tous nos souvenirs, tout notre temps ensemble, et ce moment fit de moi un homme perdu. Puis mon existence reprit, des décennies se sont écoulées, toutefois le sentiment de te perdre pour toujours ne s’en fut plus. Ne plus te toucher, ne plus te sentir, ne plus te serrer contre mon corps, ce fut une torture.

Pour survivre, je dus t’oublier, te quitter, jeter enfin ton souvenir torturé et vivre une nouvelle vie. Me mouvoir de mon deuil, ce fut l’unique issue contre cette douleur, cette brûlure. Ne m’en veux point de t’oublier, puisque toi, il te suffit de mourir pour me quitter.

En dépit de tout, tu me suivis en tous lieux, comme une ombre. Eûssé-je voulu t’exprimer mon ressentiment, qu’une lettre se fût dérobée sous mes mots, et jusqu’en ce moment, les mots sont incomplets pour te dire combien je fus épris de toi.

Une lettre me fuit, celle qui me permet d’exprimer mes sentiments. Et cette lettre, comme ton être, n’est plus.

Edit: Je pense requis de préciser qu'outre une lettre en fuite, le texte fut écrit sous l'emprise de deux exigences de plus:

Les verbes se conjuguent ici tous sous le prétérit, et le thème imposé fut de copier celui qu’utilise Georges Perec en son célèbre bouquin.

lundi 15 novembre 2010

Skinny Love

De l’autre côté de la vitre, la jeune fille me fait un signe, et, alors que le tramway reprend sa route, je ressens comme une grande sensation de vide, comme toujours quand elle n’est plus là. Il paraît que l’amour rend les gens heureux, mais pour moi il n’en est rien. Je n’en ressens que la souffrance, celle que j’éprouve quand elle n’est pas là. La sensation de manque qui grandit en moi, incessamment, et qui m’emplit de peine jusqu’au moment où je peux enfin caresser à nouveau ses cheveux blonds, son odeur, le son de sa voix. En son absence, je n’ai jamais d’autre impression que celle de survivre dans un monde qui m’indiffère.

A chaque fois que nous nous séparons, mon cœur me tiraille, comme s’il était relié à elle par un fil qui se délite et qui faiblit à mesure que la distance nous sépare. A chaque séparation, la douleur me tiraille un peu plus, même quand, comme aujourd’hui, nous décidons de nous revoir le lendemain. Je m’adosse doucement à mon siège, et j’essaie d’oublier, de laisser partir ma douleur. Autour de moi, le monde continue son voyage. Un homme dort contre la paroi, avec son chapeau rabattu sur le visage pour le protéger de la lumière. Celui-là, je le connais, il se réveillera bientôt en s’apercevant qu’il a manqué son arrêt. Une grande silhouette, portant un immense manteau à capuche noir, vient de rentrer dans le bus. Elle n’a pas de billet et doit l’acheter au conducteur, et je la vois qui fouille ses poches à la recherche d’un peu de monnaie. Dans le rétroviseur, je vois distinctement la mine renfrognée du conducteur, qui peste intérieurement contre ce voyageur distrait qui le met en retard sur son horaire. A ma droite, enfin, une femme berce son enfant qui dort dans ses bras, et qui tient dans ses minuscules poings fermés, une mèche de cheveux de sa mère. Cette vue me réconforte, et peu à peu, ma douleur s’apaise. Je sens le tramway qui repart doucement et qui me berce à droite et à gauche. La grande silhouette encapuchonnée a enfin acheté son ticket, il descend l’allée à la recherche d’une place libre.

Deux rangs devant moi, à gauche, un homme sort son téléphone, il compose un numéro que je ne vois pas. Il parle avec inquiétude, quelque chose ne va pas. La mère se penche vers moi et me dit quelque chose, des mots qui me concernent mais que je ne comprends pas. Son enfant est réveillé, et effleure ma poitrine du bout de ses doigts.

- Fond du lac, dit le contrôleur d’une voix morne.

Quel drôle de nom. La grande silhouette devant moi a atteint son arrêt. Elle se lève lentement et remonte l’allée à pas lents et solennels, lorsqu’elle se trouve enfin devant la porte, je la vois qui retire sa capuche. D’interminables boucles blondes tombent sur ses épaules. Je ne vois pas son visage, mais je reconnaîtrais ses cheveux à mille lieues.

C’est elle.

Chaque pas qui nous sépare en s’éloignant devient une torture.

Sans un regard pour moi, elle se lève et descend du tramway, alors j’essaie de me lever, de lui courir après, mais une main se pose sur moi et m’en empêche, c’est l’homme au chapeau, qui s’est enfin réveillé, et qui me dit :

« Elle doit continuer, laissez-la partir sans vous. »

J’essaie de parler, mais j’en suis incapable Les mots peinent à se former dans ma bouche, ma voix ne m’obéit plus. Je repousse la main de l’homme au chapeau et titube dans l’allée à la suite de la femme au manteau noir. Le paysage s’écroule lentement autour de moi, les visages deviennent flous et indistincts. La gravité elle-même semble me jouer des tours, le plancher du bus se dérobe sous mes pas.

Lorsque j’atteins enfin la sortie, je ne reconnais rien. Les murs se délitent sous mes yeux, le monde se retourne et perd sa substance. Le tarmac est remplacé par un champ verdoyant, les murs, les maisons ont disparu. Je la vois qui tourne la tête sans cesser de marcher, et me regarde.

Je comprends soudain que ce n’est pas elle. Elle n’a pas de visage, je distingue à peine un sourire qui s’étire lentement.

- Qui es-tu ?

Elle ne répond pas, elle me regarde à peine, et reprend sa marche. Mais dans la rue, un souffle se lève, fait frissonner les arbres, m’apportant la réponse.

- Aleister, dit le vent.

Je la vois traverser la route, elle court maintenant d’un pas si léger qu’il ne touche même pas le sol.

- Attends !

Un goût de sang dans ma bouche m’empêche de parler encore, et lorsque je tousse, je crache au sol des éclats écarlates. Elle rit, reprend sa course, et chaque pas qu’elle fait la projette dans les airs, toujours un peu plus haut. Elle flotte maintenant entre les immeubles, insaisissable, puis disparaît enfin. Mes jambes ne me portent plus, et je tombe à genoux. Je fais un geste pathétique en direction de la silhouette, puis m’effondre à nouveau au sol.

Lorsque le docteur retire ses doigts de mon cou, il ôte enfin son chapeau, et annonce d’un air grave :

« Il n’y a plus rien à faire pour lui. Je suis désolé. »

Au loin retentit le bruit d’une ambulance qui arrive trop tard. La foule se disperse, la mère berce doucement son enfant, sans rien dire.

Et je m’envole.

lundi 8 novembre 2010

Je connais un film qui commence comme ça...

"- Cynthia, amenez-moi le dossier Mac Dougall, je vous prie, crépita la voix de l’interphone.

- Avec joie, monsieur.

Cynthia passa la porte qui séparait son bureau de celui du directeur, son dossier sous le bras.

- Merci mon petit, dit-il. Approchez-vous un peu.

Il saisit le dossier et l’ouvrit en grand, laissant voir les feuilles dépliées, grandes ouvertes, sur la table.

- Monsieur, que faites-vous là, rougit Cynthia.

Avec un air pénétré, la secrétaire regarda son patron dézipper sa trousse et se saisir de son énorme stylo, puis en retirer le capuchon précautionneusement.

Il appuya la pointe de son engin sur le papier, et les va-et-vient frénétiques de sa main, de plus en plus rapides, faisaient jaillir quelques gouttes d’encre qui venaient souiller le papier sous le regard admiratif de Cynthia.

Au bout d’un moment d’attente, il devint évident aux yeux de la jeune femme que les efforts de son patron échouaient à atteindre leur but : ses gestes manquaient de précision et d’efficacité. Ce fut donc Cynthia qui prit le stylo des mains de son patron, non sans réprimer un soupir légèrement résigné.

Elle trempa sa plume dans son encrier, se délectant de ce que l’extrémité de la plume était légèrement humide. L’affaire fut réglée en l’espace de quelques minutes à peine : Son patron n’était pas du genre à lambiner, et Cynthia connaissait son affaire.

Elle avait en effet perdu le compte des rapports qu’elle avait dû dactylographier jusqu’à des heures avancées de la nuit. D’abord résignée, elle avait peu à peu pris une agilité experte à ce qui, plus qu’un travail, était devenu une véritable passion.

Le directeur tassa son dossier puis rangea son stylo avec un soupir de satisfaction. Cynthia, pour sa part, remettait en place les agrafes de son dossier, ni vu ni connu.

- Mon petit, je ne sais pas ce que je ferais sans vous.

- Je suis sûre que vous vous débrouilleriez très bien tout seul.

- J’en doute fort. Vous serez gentille, vous ferez suivre le dossier à Douglas.

Cynthia pâlit.

- Monsieur, vous êtes sûr ?

- C’est un ordre, mon petit.

Elle détestait Douglas. Son stylo à lui finissait toujours par baver sur son tailleur. "

Remerciements à C.J. Pepper, qui m’a donné pour contrainte : « Une scène de boules », et qui me doit donc son respect éternel. L'exercice que je me suis imposé (par ce que raconter une scène de cul c'était un peu facile) était de raconter une scène de cul en n'utilisant AUCUN mot à caractère sexuel.

J’en profite pour passer une annonce : Je suis toujours à la recherche de nouveaux sujets pour écrire, c’est comme ça qu’on progresse. Si vous avez une idée de scénario, un début de texte, ou, comme dans le cas de l’autre enfoiré, un exercice de style ou une contrainte à suivre, n’hésitez pas à proposer, dans la limite du raisonnable.

- Avec joie, monsieur.

Cynthia passa la porte qui séparait son bureau de celui du directeur, son dossier sous le bras.

- Merci mon petit, dit-il. Approchez-vous un peu.

Il saisit le dossier et l’ouvrit en grand, laissant voir les feuilles dépliées, grandes ouvertes, sur la table.

- Monsieur, que faites-vous là, rougit Cynthia.

Avec un air pénétré, la secrétaire regarda son patron dézipper sa trousse et se saisir de son énorme stylo, puis en retirer le capuchon précautionneusement.

Il appuya la pointe de son engin sur le papier, et les va-et-vient frénétiques de sa main, de plus en plus rapides, faisaient jaillir quelques gouttes d’encre qui venaient souiller le papier sous le regard admiratif de Cynthia.

Au bout d’un moment d’attente, il devint évident aux yeux de la jeune femme que les efforts de son patron échouaient à atteindre leur but : ses gestes manquaient de précision et d’efficacité. Ce fut donc Cynthia qui prit le stylo des mains de son patron, non sans réprimer un soupir légèrement résigné.

Elle trempa sa plume dans son encrier, se délectant de ce que l’extrémité de la plume était légèrement humide. L’affaire fut réglée en l’espace de quelques minutes à peine : Son patron n’était pas du genre à lambiner, et Cynthia connaissait son affaire.

Elle avait en effet perdu le compte des rapports qu’elle avait dû dactylographier jusqu’à des heures avancées de la nuit. D’abord résignée, elle avait peu à peu pris une agilité experte à ce qui, plus qu’un travail, était devenu une véritable passion.

Le directeur tassa son dossier puis rangea son stylo avec un soupir de satisfaction. Cynthia, pour sa part, remettait en place les agrafes de son dossier, ni vu ni connu.

- Mon petit, je ne sais pas ce que je ferais sans vous.

- Je suis sûre que vous vous débrouilleriez très bien tout seul.

- J’en doute fort. Vous serez gentille, vous ferez suivre le dossier à Douglas.

Cynthia pâlit.

- Monsieur, vous êtes sûr ?

- C’est un ordre, mon petit.

Elle détestait Douglas. Son stylo à lui finissait toujours par baver sur son tailleur. "

Remerciements à C.J. Pepper, qui m’a donné pour contrainte : « Une scène de boules », et qui me doit donc son respect éternel. L'exercice que je me suis imposé (par ce que raconter une scène de cul c'était un peu facile) était de raconter une scène de cul en n'utilisant AUCUN mot à caractère sexuel.

J’en profite pour passer une annonce : Je suis toujours à la recherche de nouveaux sujets pour écrire, c’est comme ça qu’on progresse. Si vous avez une idée de scénario, un début de texte, ou, comme dans le cas de l’autre enfoiré, un exercice de style ou une contrainte à suivre, n’hésitez pas à proposer, dans la limite du raisonnable.

Un petit coup de pinceau...

Hello tout le monde,

J'ai profité d'un peu de temps entre deux textes pour rafraîchir un chouia la mise en page.

"C'est... euh...Biblique" - Nine, bloggueuse, amie et scénariste.

Donc si vous préférez, tant mieux, sinon tant pis pour vous. J'ai pas le courage de refaire un layout, mais quand je pourrai, je fignolerai tout ça. En attendant, le gris et rouge me tapait un peu sur les nerfs.

On se retrouve jeudi pour un nouveau texte!

Edith: J'ai aussi changé le nom du blog, par ce que Svalbard Passage, d'une part c'était imprononçable, d'autre part ça n'avait rigoureusement aucun intérêt comme nom (à part doper mes visiteurs norvégiens).

Et puis quand je tape "Link3r" sur Google, j'aime bien trouver mon blog.

Edith II: J'ai aussi rajouté une Webradio, elle est à lecture automatique par défaut, cela vous dérange-t-il?

Edith III: En fait j'ai viré la lecture automatique. ça finissait par m'énerver.

J'ai profité d'un peu de temps entre deux textes pour rafraîchir un chouia la mise en page.

"C'est... euh...Biblique" - Nine, bloggueuse, amie et scénariste.

Donc si vous préférez, tant mieux, sinon tant pis pour vous. J'ai pas le courage de refaire un layout, mais quand je pourrai, je fignolerai tout ça. En attendant, le gris et rouge me tapait un peu sur les nerfs.

On se retrouve jeudi pour un nouveau texte!

Edith: J'ai aussi changé le nom du blog, par ce que Svalbard Passage, d'une part c'était imprononçable, d'autre part ça n'avait rigoureusement aucun intérêt comme nom (à part doper mes visiteurs norvégiens).

Et puis quand je tape "Link3r" sur Google, j'aime bien trouver mon blog.

Edith II: J'ai aussi rajouté une Webradio, elle est à lecture automatique par défaut, cela vous dérange-t-il?

Edith III: En fait j'ai viré la lecture automatique. ça finissait par m'énerver.

jeudi 4 novembre 2010

Ligne De Faille

Je n’étais séparé d’elle que par une ligne de goudron noir, que j’hésitais à traverser. Une ligne de faille, un point de non-retour. De l’autre côté, à la terrasse du café où je devais la retrouver, je la voyais de l’autre côté qui m’attendait, facilement reconnaissable à l’écharpe qu’elle avait convenu de mettre.

Avec ou sans écharpe, j’aurais reconnue cette fille à mille lieues. Assise sur le bout de sa chaise, les mains enfouies dans ses manches trop longues, elle regardait de temps à autre si quelqu’un arrivait. Elle m'attendait.

Maintenant que j’étais de l’autre côté de la rue, cette rencontre me semblait suicidaire.

A quoi m’attendais-je ?

Quinze ans de doutes, d’idéalisations, de fantasmes, allaient-ils disparaître en un instant ? Je m’étais menti pendant des années, j’avais imaginé, pendant tout ce temps, ce à quoi j’espérais qu’elle ressemblerait. Julie était devenue la femme parfaite…

Ma Julie.

Cent pages de dessins n’avaient fait qu’aggraver les choses. Je n’avais fait que plonger toujours plus profond dans une fille qui était de moins en moins Julie, et qui était de plus en plus cette fille aux cheveux châtain que je dessinais tous les jours. Mon personnage.

Le temps est un menteur qui susurre d’agréables fantasmes dans nos oreilles, et qu'on finit par croire, de guerre lasse. J’avais gardé dans ma mémoire tant de souvenirs agréables, le toucher de sa main quand elle s’approchait de moi… L’odeur de ses cheveux, la douceur de son pull quand nous dansions serrés l’un contre l’autre, tant de souvenirs que je chérissais…

Des reliques d’une relation évanescente, sans consistance, faite de millions de petits riens qui rendaient notre quotidien supportable.

Pendant les années qui suivirent, Julie m’avait accompagné, chaque jour, chaque instant. Son souvenir s’accrochait à chacun de mes pas, elle était mon ombre, ma compagne invisible. A chaque déception sentimentale, chaque rupture, j’en revenais à Julie, comme si cette romance ratée était la seule digne d’être vécue.

Aujourd’hui, en acceptant de la revoir pour de vrai, j’acceptais enfin de prendre le risque de faire le deuil de cette période de ma vie, de toutes ces années où j’avais vécu pour elle, dans mon monde.

Il était temps de cesser de rêver. Je m’étais résolu à affronter le cours des choses. Julie ne m’apparaîtrait désormais plus comme ce coup manqué, cet échec adolescent, mais comme une vraie femme de chair et de sang, au traits moins parfaits, au courbes moins belles, mais réelle.

De l'autre côté de la ligne de faille, Julie me cherche du regard. Pour une raison que j’ignore, elle semble croire que j’arriverai sur le même trottoir qu’elle, et elle regarde à droite et à gauche, sans jamais me voir.

Cela m’amuserait, si je n’avais pas conscience de l’importance décisive de ces instants sur le reste de ma vie.

J’essaie d’imaginer à quoi ressemblerait mon existence, si, il y a quinze ans, j’avais pris mon courage à deux mains, et que j’avais embrassé cette fille sur la piste de danse. Je ne sais pas à quoi ressembleraient aujourd’hui mes journées. Je suppose que j’aurais traversé la route, que j’aurais profité d’un instant d’inattention pour lui cacher les yeux. Elle aurait fait semblant de ne pas me reconnaître, puis ri. Je me serais assis à côté d’elle, échangé un baiser léger, de ceux qu'on donne sans y prendre garde et qui s'envolent en un instant, et puis nous aurions bavardé autour d’un café.

Ou peut-être pas. Peut-être qu’après huit jours d’un vague relation, nous nous serions lassés l’un de l’autre. Et que la vie aurait repris son cours, que j’aurais été heureux, quand même.

Ce qui est sûr, c’est que si je n’étais pas resté bras ballants, incapable de faire le moindre geste, je ne serais pas ici aujourd’hui. Mes choix, ma vie, mes projets avaient été guidés par l’ombre de Julie par-dessus mon épaule, et la rencontrer pour de vrai me donnait l’impression de la trahir.

De la tuer.

De l’autre côté de la ligne de faille, Julie attend quelqu’un. Son café est fini depuis longtemps, et, du bout de son doigt, elle fait des dessins dans le sucre épars sur la soucoupe. La table est un peu bancale, et chaque fois qu’elle pose son coude, la tasse bouge dans un petit son de porcelaine.

Elle caresse doucement son écharpe soulevée par le passage des voitures derrière elle, lorsqu’elle sent quelqu’un dans son dos.

Mais quand elle se retourne, il n’y a personne.

C'est un fan-art d'Etat des Lieux, de Monsieur To, Une BD que si vous ne la connaissez pas, nulle rédemption n'est possible.

Son blog est dans mes liens, allez y faire un tour si vous êtes des hommes.

Son blog est dans mes liens, allez y faire un tour si vous êtes des hommes.

lundi 25 octobre 2010

Stateless

Eva est une artiste. Tous les jours, elle fouille les magasins, elle investit les brocantes, les vide greniers, à la recherche d’idées, d’objets, et puise son inspiration dans ces investigations matinales.

Parfois, elle en trouve un qui lui plaît plus que les autres. Elle l’examine d’abord avec attention, l’achète, et le dépose sur une étagère où s’entassent des milliers de bibelots qu’elle ne regarde plus.

Eva est une artiste, et c’est avec cette certitude que quand elle entre dans son atelier, et qu’elle accomplit tous les jours le même rituel. Elle examine d’abord les travaux de la veille, ses études et ses dessins. Jamais satisfaite, elle les jette et reprend à zéro, et étale des croquis sur des innombrables pages. Elle retire ensuite le drap blanc qui abrite sa toile. Elle époussette ensuite le chevalet avec un soin méticuleux, sans se rendre compte qu’aucune poussière, aucune trace de peinture séchée ne vient jamais le souiller. Elle y dépose ensuite sa toile, une immense toile immaculée, que tous les jours elle admire en réfléchissant à la grande œuvre qu’elle va y déposera un jour.

Elle prépare ses couleurs avec application : Cyan, magenta, jaune, rouge, bleu, vert, qu’elle applique avec attention sur sa palette.

Quand tout cela est fait, Eva imagine enfin sa toile. Une allégorie de ses sentiments profonds, quelque chose de vibrant, de passionné. Elle la voit presque, et, alors qu’elle compose son oeuvre, les yeux fermés, son crayon danse à quelques centimètres de la surface rugueuse. Eva imagine son tableau, mais lorsqu’elle ouvre les yeux, sa toile reste vierge.

Eva est une artiste, mais Eva ne peint jamais. Eva, c’est la vanité des petits riens qui nous construisent, qui font qu’on se sent vibrer un peu. Sentir ses doigts rouges après avoir pilé ses pigments, découvrir le drap qui protège sa toile blanche. Nettoyer méticuleusement un chevalet que jamais aucune couleur ne vient tacher.

Eva est une artiste ratée, qui passe sa vie à poursuivre les gestes les plus vains de ce qu’elle croit être la marque d’une artiste, d’une infinité de petits riens, qui font d’elle ce qu’elle croit être une artiste. Elle choisit ses pigments elle-même, méprise le numérique, crayonne à longueur de journée sur des planches qu’elle jette à la poubelle. Elle examine ses myriades de bibelots, qu’elle repose avec application sur leur étagère, et les laisse prendre la poussière.

Elle répète inlassablement des gestes vains du quotidien, des gestes qui, elle le croit, feront d’elle une artiste reconnue, mais Eva ne peint jamais. Eva a une œuvre, une grande œuvre, qui trône au centre de son bel atelier. Une immense toile immaculée, que jamais elle ne touche.

dimanche 10 octobre 2010

Mary Jane Kelly

- C’est à vous.

Les projecteurs m’aveuglent. J’ai beau essayer de discerner un visage familier, je ne vois qu’une lumière qui m’oblige à plisser les yeux. Une main se pose sur mon épaule, et j’entends une voix qui me fait :

- C’est maintenant ou jamais.

Je sens mes mains trembler de manière de plus en plus incontrôlable. Devant moi, la scène, jonchée de câbles, d’amplis, de gobelets vides. A droite, la fosse. Je ne vois rien, mais je sais qu’elle est pleine à craquer. J’entends des appels, des injonctions. J’entends, au milieu du grondement du public, mon prénom qu’on hurle, au milieu de ceux des autres membres du groupe.

J’expire, d’un souffle régulier. Ne pas bloquer son énergie, canaliser sa peur, ses angoisses, ne surtout, surtout pas paniquer. Qu’est-ce que je fais là ? Pourquoi ai-je accepté de jouer avec eux ? Je ne suis pas un vrai musicien, juste…

La sensation d’être un imposteur m’envahit. Le trac, la peur. Et si je fais une fausse note ? Et si j’oublie, si je me trompe ?

On me pousse en avant, et je fais un pas en avant pour ne pas perdre mon équilibre. Un coup d’œil autour de moi, et je me rends soudain compte que je suis au beau milieu de la scène. Plus question de revenir en arrière.

Je branche ma guitare en tremblant, bon sang, j’ai la trouille. Je vois un mouvement à mes pieds, la salle est remplie à craquer, mes mains tremblent de plus en plus, j’essaie de me souvenir des premières notes du morceau, mais j’ai oublié, mes mains ne m’obéissent plus, je ne parviens même pas à attraper la sangle de ma guitare, je la fais tomber une fois, je la ramasse et la passe à mon cou. Une grande inspiration.

Respirer, ne pas paniquer. Facile à dire quand la scène est loin. Là, je n’ai pas le droit à l’erreur. Ma main gauche refuse de m’obéir, je tremble toujours.

- François, à poil ! hurle quelqu’un dans la fosse.

Cette voix, je la connais. Malgré le trac, malgré l’angoisse, je me surprends à sourire. Je pose doucement ma main sur le manche de la guitare, et mes doigts se calment au contact du bois et du métal familier. Comme apprivoisés, mes tremblements cessent un peu.

Un signe au chanteur.

Je commence à jouer.

lundi 4 octobre 2010

Harlekjuik

- Xeffedz, fit il, étonné mais toutefois toujours aussi magnifique.

Elle répondit. "Je voudrais pouvoir te vhjdbzq dans le hjkdhhdiiii."

Il ne lui avait pas laissé le temps de terminer sa phrase. Arrachant son rhgrghr, il l'entraina vers le lit le plus proche avec une férocité sauvage mais superbe.

- Tripote moi le hdhzdqiqzdii, grand fou.

- Ho, ma grosse loutre, mais qu'est ce qui nous arrive ? Mais… Non, pas mon qôrghràih, pas mon qôrghaih !

Saisissant un immense couteau, elle lui trancha le hfshfqqodhqo avec un rire cruel. Antonio payait enfin pour toutes ces années de qspoudbhf.

- Qdofhb ! lança-t-il, agonisant mais toujours fier.

A ce moment là,un bruit de gdyqgduuu retentit dans la rue. Prise de panique, Gertrude regarda Antonio avec résolution.

- hzufyhffhhhh, dit-elle, avec pertinence, et elle lui planta son hfhfhqfqfuuuu dans le gniiiii.

Ces derniers mots n'auraient pu être plus justes, et ils l’attinrent, à la manière de son hfhfhqfquuuu, en plein coeur. Dans un dernier regard larmoyant, il implora: "Yijg !" Mais il était déjà beaucoup trop tard, et au dehors, de sinistres zurglug voilaient déjà la lune levée sur le Bosphore.

Le monde que connaissait Antonio atteignait enfin son grudgggggziik. Toutefois, il lui restait encore un dernier tour en réserve. Se saisissant du petit jgluik posé sur la commode toute proche, il le lança par la fenêtre vers les sombres sjnarblok. C’en fut trop pour Gertrude, qui gsahaaaa en se tordant de douleur. Les ombres l'envahirent, et dans un dernier iopopkkk, et bascula dans le Grand Sghhuugishk.

- Toujours avoir un petit jgluik sur soi, philosopha Antonio, en se relevant.

Il épousseta sa veste en velours et retira le long fgulik enfoncé dans la doublure. Il alluma une grzoooorghath, ses préférées, et contemplant la lumière de la bngzdzuuaaaa dans le ciel, il attendit que les laouuuughathza viennent le chercher.

- YARGLUFF !"

- Bonne soirée à vous aussi, Madame Michot," lança-t-il à l'aimable concierge. Il enjamba le fébrile loutghaza, et s'envola dans la nuit noire. Une fois de plus, l'Urglik triomphait.

Aucune substance illicite n’a été consommée pendant l’écriture de ce zbroufgh.

mercredi 29 septembre 2010

Un Enfer Comme un Autre

Lorsque le Vieillard se réveille, il est à terre, adossé à une colonne. Un temple l’entoure, qui abrite d’interminables colonnades, toutes identiques, et qui se prolongent, encore et encore, à perte de vue.

Le Vieillard se lève. Ses jointures craquent un peu, sa démarche est hésitante, mais un pas après l’autre, il se met en route vers la sortie. A droite comme à gauche, devant et derrière, le même décor se répète à l’infini, et chaque pas dévoile un nouveau pilier, identique au précédent. Il cherche une sortie, et marche pendant des heures sans jamais la trouver.

De temps à autre, le Vieillard croise d’autres gens, qui comme lui, errent comme des ombres dans le temple. Certains vont dans d’autres directions, et le croisent sans s’arrêter.

Alors il leur dit :

- Ce n’est pas par là qu’il faut aller.

Mais personne ne fait jamais attention, et le Vieillard a beau leur expliquer, les supplier de l’écouter, les autres haussent les épaules, et sans un mot, reprennent leur route. Ceux qu’il croise ne restent jamais, et finissent inévitablement par disparaître dans l’ombre des colonnades. Quand il reprend la route, il est toujours seul.

Le Vieillard s’écroule enfin, mais ce n’est pas la fatigue qui le terrasse, car il n’a pas faim, ni soif, ni sommeil. C’est la lassitude, et elle seule qui l’oblige à s’arrêter, et à genoux, il cherche le courage de reprendre sa route.

Une ombre l’effleure, c’est une femme en blanc. Elle pose sa main sur son épaule, et, s’approche par derrière, murmurant à son oreille.

- Il est si facile d’arrêter, pourtant...

- Je ne veux pas arrêter, répond le vieillard, je veux sortir d’ici.

Il y a du désespoir dans ces mots.

- Il n’y a pas d’autre sortie, dit la voix.

Lorsqu’il se retourne, elle a disparu. Il sent un poids à sa gauche, une dague en argent est glissée à sa ceinture. Il contemple l’objet avec hésitation, le remet à sa place. Le Vieillard ne veut pas arrêter, il veut simplement sortir d’ici, sans trop savoir pourtant si quelqu’un l’attend dehors, sans même être sûr que dehors existe.

Le vieillard avance. Il se dirige peut-être vers un but, peut-être vers le néant, mais peu lui importe. S’il y a un but, alors il s’en rapproche.

samedi 11 septembre 2010

No Hard Feelings

Je ne lui ai pas laissé le temps d’être en retard, et quand elle descendit de chez elle, j’étais déjà là, à l’attendre. Un bonjour, une bise gênée, et je l’emmène avec moi en la tirant par la manche. Sans lui laisser le temps de dire un mot.

Nous voilà à la terrasse d’un café. Bien qu’en face l’un de l’autre, nous nous fuyons du regard avec une pudeur adolescente. Les yeux sont le miroir de l’âme, et c’est peut être cela que nous fuyons. Je suis habité par la crainte qu’elle me regarde, qu’elle me comprenne, mais dans le même instant, tout au fond de moi, une voix que j’étouffe tant bien que mal hurle son envie d’ouvrir mes pensées à cette personne, de la laisser lire dans mon cœur ouvert, même pour cela, j’accepte de la laisser le briser à nouveau. Avec le tact d’un trente-trois tonnes et la délicatesse d’un accident de la route.

- Qu’est-ce que tu deviens ?

J’essaie tant bien que mal de meubler une conversation, et d’ignorer qu’on s’est déjà tout dit… Et que ce que nous n’avons pas dit, ni elle ni moi ne voulons l’entendre.

- J’ai ma rentrée dans quinze jours, et… voilà, quoi. Toi ?

- Bah, pareil.

Un nouveau silence, interminable. Pitié, sortez-moi de là.

- Je ne comprends pas que tu t’obstines à mettre une veste par ce froid.

- Ma veste et moi, c’est une longue histoire d’amour, je réponds.

Lorsqu’enfin j’ose la regarder dans les yeux, mon regard est impassible. J’essaierais bien de lire son regard, mais elle aussi se défend, et nos regards sont froids et distants, comme barricadés derrière une montagne de détermination.

Je donnerais pourtant cher pour revoir, ne serait-ce qu’un instant, les regards qu’elle m’a adressés dans le passé, mais notre relation semble s’être déroulée dans une autre vie, tant nous sommes devenus deux étrangers.

- Cigarette ?

C’est vrai, elle fume.

- Ça ira, merci.

On nous sert enfin nos cafés, servi avec deux sucres et un bâton de cannelle, et je mâchonne le mien en regardant dehors, distraitement, alors que je laisse se libérer les arômes et les épices entre mes dents. Je sens soudainement son regard sur mon visage, et quand je me retourne, je la vois qui me dévisage tout en remuant son café avec sa cannelle.

- C’est toi qui m’as donné cette habitude.

- Non, moi je le mange, et toi tu le mâchonnes, ce qui fait qu’à la fin il te reste un bout tout dégueulasse dans ton café.

Un sourire, enfin. Les premières notes d’un morceau de jazz se font entendre derrière moi.

- Tu viens souvent ici ? me demande-t-elle.

- De temps en temps. Un peu moins, maintenant…

Je laisse ma phrase en suspens, mais je finis mentalement. « Maintenant que nous ne sommes plus ensemble. » Pourquoi suis-je incapable de parler de notre passé ensemble ? Pourquoi me sens-je obligé de prétendre que le temps passé ensemble n’est qu’une chimère, issue de mon imagination ?

Je paye les cafés et nous sortons. Devant ce café, les mains dans les poches, les joues rouges, chaque souffle qu’elle exhale forme un petit nuage blanc qui se mêle au mien, qui s’envolent ensemble pendant un instant, puis qui disparaît dans les airs.

- Bon, ben… à plus, dit-elle.

A plus ? Pour quoi faire ? Cette rencontre, je le sais, elle le sait, c’est la fin d’une histoire comme les autres, alors pourquoi agir comme si nous avions d’autres choses à nous dire ?

- A plus.

Quel idiot.

Pour ***** (Elle se reconnaîtra). No hard feelings.

PS : Ne me traite pas de mythomane, je reconnais en avoir inventé une bonne partie, mais l’esprit est là.

PPS : J’étais parti sur un truc vachement plus rigolo, avec une histoire et tout, mais ça sonnait bien comme ça. Et puis j’avais envie d’écrire un texte sans histoire, juste pour voir.

vendredi 3 septembre 2010

The Last Stand

Une ombre passe devant la fenêtre, le sol grince -imperceptiblement. Les sens en alerte, mon cœur bat la chamade, et j’écoute les bruits de la nuit. En bas des escaliers, j’entends un grincement. C’est eux. Tous les soirs, je les entends qui me traquent, qui me cherchent. Je suis un homme traqué. A la tombée du jour, je ferme les volets, je me barricade, mais cela ne suffit jamais, ils semblent toujours trouver un moyen d’entrer, et pas une nuit ne passe sans que je les entende, en bas, qui me cherchent. Je n’ose pas bouger, de peur de dévoiler ma position. Prostré dans ma chambre, j’attends l’instant fatidique, plongé dans l’obscurité la plus totale.

Un bruit retentit, comme quelqu’un qui tape un coup sec contre le mur. Ces monstres prennent un plaisir pervers à manquer de discrétion. C’est peut être un signal, alors je tâtonne près de mon lit, et tire de dessous une batte en acier que je garde pour les cas d’urgence. Par un étrange hasard, la maison est redevenue silencieuse. Mais ce n’est qu’un leurre, je sais bien ce qu’ils veulent, je sais bien qu’ils espèrent que je me retourne tranquillement dans mon lit, et m’endorme comme si de rien n’était.

Le vent soulève les rideaux de ma fenêtre, et je vois, distinctement, deux yeux lumineux qui me surveillent, et qui brillent dans la nuit. Mon cœur bondit sur place, je brandis mon arme mais l’instant d’après, les yeux ont disparu. La porte de ma chambre s’ouvre doucement, et je cède –enfin- à la panique. Comment m’ont-ils trouvé aussi vite ? Ils sont là, ils me cherchent, mais dans le noir, je ne peux rien.

Mon arme toujours à la main, je roule sur le sol, et en me relevant, j’assène un coup à une forme devant moi. Quelque chose tombe sur le sol dans un bruit étouffé, ne pas penser, ne pas réfléchir. Je l’enjambe en essayant de ne pas me demander ce que j’ai tué.

Dans cette obscurité complète, l’interrupteur est mon seul espoir. Les ombres se rapprochent, et, alors que je cours vers le bout de la pièce, je sens derrière moi les griffes de la nuit prêtes à m’engloutir, alors je jette en avant, et ma main touche un boitier en plastique. Avec un désespoir de forcené, J’appuie de toutes mes forces sur l’interrupteur, et je me retourne, prêt à en découdre.

La lumière inonde enfin la pièce, et me rappelle à la lumineuse réalité : je suis seul. La pièce est vide, vide de toute menace, de toute ombre, de toute forme indistincte dans la nuit. Je soupire de soulagement, et c’est rasséréné que je vais me chercher un verre d’eau pour célébrer ma victoire Mon cœur reprend un rythme normal, tout va bien. Les bruits de la maison me paraissent maintenant tout à fait normaux. Le réfrigérateur émet un ronronnement tranquille. Les grincements, craquements et mouvement des ombres ont cessé tout à fait maintenant.

J’éteins la lumière, désaltéré, victorieux, détendu.

Le sol grince à nouveau.

Et merde.

mardi 10 août 2010

Life Happened

- Et maintenant, tu vas faire quoi ?

Ça, je n’en avais aucune idée.

J’étais resté comme un con, au départ de l’aéroport, à regarder décoller les avions, sans trop savoir lequel d’entre eux emportait mon amie à l’autre bout du monde. Qu’étais-je supposé faire ?

Nous nous étions rencontrés deux ans plus tôt, et presque au même endroit. Elle avait eu mon numéro par un ami commun qui savait que je cherchais un colocataire en attendant de trouver un emploi. Son-Mi s’était présentée comme exchange student, en France pour deux ans, et nous savions depuis le début qu’un jour ou l’autre elle rentrerait chez elle. Lorsque nous sommes sortis ensemble, nous étions trop heureux pour y penser.

Ce n’est que lorsque je vis le billet d’avion de mes propres yeux que je me rendis compte que la vie allait bientôt m’arracher ce que je possédais de plus précieux.

Qu’étais-je supposé faire ? Devais-je l’accompagner ? En Corée du Sud, où je n’avais ni famille, ni amis, ni emploi, et dont je ne connaissais pas la langue ? Devais-je sacrifier ma vie et mes études pour avoir la chance de passer ma vie avec elle ?

Elle non plus, ne pouvait pas rester en France. Son visa n’était valable que pendant la durée de ses études en France, et là bas, un emploi, une famille des amis l’attendaient. Lui demander de rester, c’était trop lui demander. Je n’ai pas eu l’égoïsme de la laisser hypothéquer sa vie pour moi.

Mais si je lui avais demandé, elle l’aurait fait.

Dans la voiture qui me ramenait à la maison, Peter, un autre étudiant en échange, essayait de me réconforter, à sa manière.

- So, what happened, bro ?

Je savais très bien ce qui s’était passé, et cette réponse-là était facile.

- Life happened.

Quand il a été temps pour elle de rentrer, nous avons opté pour le réalisme, et nous nous sommes séparés. Nous nous sommes embrassés dans le terminal de l’aéroport, au milieu de tant d’autres couples qui se disaient tous les mêmes mots, qui se faisaient tous les mêmes promesses baignées de larmes. Et finalement elle avait passé le portillon métallique sans cesser de me regarder, non sans un dernier accès de faiblesse.

Quelques mots, griffonnés dans une langue que je ne comprenais pas.

- L’adresse de mes parents… Je t’aime.

C’était la première fois qu’elle prononçait ces trois mots, mais au milieu de ce terminal de béton, ils résonnèrent dans le vide.

Je regardai le morceau de papier. J’avais sincèrement aimé Son-Mi, plus que n’importe qui d’autre. Mais ce morceau de papier échappait à ma compréhension. Nous avions décidé de nous quitter, c’était inéluctable, je n’avais pas le temps ni les moyens de lui rendre visite, et elle non plus, et elle le savait.

- Dès que tu peux, viens me rejoindre. Je t’attendrai.

Elle m’embrassa et passa le portillon, sans me laisser le temps de réagir, et en un geste elle était partie. « Je t’attendrai » ? Etait-ce une demande en mariage ? Ou simplement la promesse irréaliste de nous revoir un jour, après des années d’attente et de séparation ?

Moi, je n’y croyais pas. Même si je trouvais un travail dans son pays, rien ne serait plus pareil. Nous cesserions d’être les deux étudiants un peu fous, un peu tête en l’air, mais désespérément amoureux.

A la seconde où elle a passé le portillon, j’ai senti mon amour faiblir, et lorsqu’elle fut partie, je ne sentis plus rien, à part une sensation de grand vide. Ces deux ans, je les chérirai toute ma vie, comme on chérit un amour d’enfance, qui disparaît sous le poids des années mais nous hante à jamais.

Il m’aime, et je l’aime. Le reste n’a aucune importance, car je sais, tout au fond de moi, que nous sommes faits pour être ensemble. Nous avons vécu deux ans d’amour parfait, et pour rien au monde je ne renoncerais à cela. Je l’attendrai le temps qu’il faudra, trois ans, dix ans, quinze ans…

Nous nous reverrons. C’est notre destinée.

Mais voilà que je me décide soudain, et je déchire l’adresse, en petits morceaux, que je glisse par l’entrebâillement de la fenêtre. Des symboles épars volent sur le bitume, parfois soulevés par le passage d’une voiture, mais pour moi, il est trop tard. Je suis loin devant.

- Quelle blague.

Le morceau de papier reste pourtant imprimé dans mon esprit, comme une tache minuscule sur un papier immaculé.

dimanche 8 août 2010

Avec le Vent comme Complice

Stella gisait allongée sur le lit. Sur la table de nuit, un verre vide, dont les dernières vapeurs s'évanouissaient dans l'air péniblement brassé par un ventilateur de plafond. Lorsqu'elle tenta de se lever, les marques violettes qui zébraient son dos la laissèrent pliée de souffrance.

La nuit n'avait effacé ni sa douleur ni sa peine. A peine avait-elle estompé l'impression de n'être plus rien. Stella se dirigea, en titubant un peu, vers le placard, saisissant en quelques gestes l'essentiel de ses possessions. Elle fut vite prête, et en refermant la porte, elle accepta sans regret l’idée d’abandonner cette vie où plus rien ne l’attendait. Elle s'aventura dans le couloir, caressant une marque claire sur son ventre -conséquence d'un coup un peu plus fort que les autres, qui lui avait arraché un futur qu'elle avait pourtant chéri.

Elle ignora les commérages qui s'élevaient des portes voisines, les regards voyeurs au travers du judas des portes en contreplaqué. Tous ces yeux monstrueux qui la dévisageaient avec réprobation avaient été témoins du drame de la veille. Pas un n’avait fait un geste. Elle descendit donc l'escalier, et se retrouva à la rue.

Elle marcha, valises à la main, jusqu’à une cabine téléphonique. L’appareil de la maison était coupé depuis longtemps.

- Maman…

Pour ma part, je me morfondais dans mon véhicule depuis des heures, et passais le temps à écouter la radio, interrompue de temps à autre par les transmissions internes de la police. J’avais dû, après une vague dispute avec mon épouse, reprendre du service, et j’avais passé la nuit à attendre un appel à la radio qui se faisait toujours plus attendre, tandis que mes collègues bavardaient en profitant de la fraîcheur de l’air nocturne. J’aurais dû faire comme eux, mais voilà.

J’avais promis de rester à l’intérieur, de surveiller les transmissions, marquant ainsi mon envie de rester seul dans la voiture, et, laissé ainsi tranquille, je m’interrogeais.

Pour la première fois, je me disais que, peut être, ma vie avait raté un tournant. A plus de cinquante ans, je comprenais enfin qu’en trente ans de service, il était peut-être temps de recevoir une promotion.

Il me fallut un effort mental dantesque pour effleurer les raisons de ces échecs, et je ne pus qu’en conclure que seul le racisme d’une administration bornée m’avait interdit à un avenir brillant. Ma couleur de peau était en cause, bien entendu. Mon caractère soupe-au-lait, mon attitude lunatique, et mes multiples bavures, je ne voulais pas en entendre parler.

A vrai dire, ce soir-là, j’avais envie de sang. Ma dispute avec ma femme, cette nuit aussi déprimante que les autres, la prise de conscience de ma propre médiocrité, tout concordait à me donner des envies de violence.

Et telle une imprécation divine, le standard de la radio fit grésiller le poste. Je me jetai sur le combiné.

Je démarrai le moteur, appuyai d’un coup sec sur l’avertisseur. Mes coéquipiers se précipitèrent dans la voiture, et, tous phares dehors, le véhicule se jeta à l’assaut des routes.

- On a un braquage de bijouterie rue Cardinet, expliquai-je en grillant un feu, faisant piler au passage une voiture qui tournait en face de nous.

Nous n’eûmes même pas l’occasion de nous arrêter. A notre arrivée, le braqueur sortit en courant et sauta sur un scooter. Mon pied explosa la pédale d’accélérateur, et la voiture bondit à la suite de l’engin. Le deux roues, plus habilité à la course dans un milieu urbain, se faufilait entre les voitures et gagnait peu à peu du terrain. Il me fallut jouer du pare-choc pour maintenir la distance, projetant de temps à autre une poubelle dans une vitrine ou forçant les voitures à me céder le passage.

- Il prend la rue Detaille, si tu fais le tour, tu pourras le cueillir à l’angle, proposa mon voisin.

- Je sais où je vais ! je répondis avec agressivité.

Néanmoins, je suivis ses conseils. Je déposai mes passagers arrière à une extrémité de la rue, et effectivement, j’arrivai à l’extrémité de la rue avant mon fuyard. Je retins le coéquipier resté avec moi, l’obligeant d’un geste de bras à rester derrière moi. Il m’appartenait, grognai-je, je l’avais attrapé moi-même.

Je saisis mon arme de service, prêt à en découdre. Ma proie était descendue de son scooter et l’avait laissé en plan, au milieu. Lui, il s’était prostré contre une voiture, attendant notre arrivée en tremblant. Il pointa un pistolet dans ma direction, me menaçant d’un bras hésitant, puis tira, un seul coup, qui éclata le pare brise d’une voiture loin de moi. Il serrait toujours contre lui le sac de sport contenant son butin : Des montres en or, une opale, ainsi que le contenu du tiroir caisse, qu’il était en train de vider à notre arrivée.

- Rends-toi, tu es cerné, dit une voix derrière moi.

Lentement, il posa son arme dans le caniveau et leva les bras en l’air. Cela me fit sourire.

Une détonation retentit, et le braqueur tituba un instant. Il avait dans la poitrine un trou au travers duquel perçait la lueur du matin. Il ouvrit son sac, saisissant une poignée de billets et de bijoux qu'il jeta en l'air, au hasard, tituba un peu, puis s’effondra sur le sol, murmurant dans un souffle :

- J’ai le vent comme complice...

Puis ne fut plus.

Lorsque Stella arriva au domicile parental, un paquet l’attendait. Un petit emballage de papier kraft, sur lequel était griffonné un simple prénom, le sien. Elle le déchira, et révéla une petite boite en velours bleu marine. Stella l’ouvrit, révélant une bague en argent surmonté d’un magnifique diamant, un bijou comme elle n’en avait jamais vu. Une petite carte à l’intérieur indiquait simplement :

Avec le vent comme complice, je t’aimerai toujours,

-Stanley.

lundi 2 août 2010

Corporate Responsibility

- Vous êtes Mr G*****?

Je relève la tête. Un grand gaillard en cravate me dévisage.

- Euh, oui, réponds-je avec confusion.

- Bienvenue chez nous, je suis le DRH. Suivez-moi, je vais vous montrer votre bureau.

Je suis très intimidé, bien entendu. C’est mon premier emploi, et pour mon entrée dans le monde de la grande entreprise, je démarre en beauté dans une entreprise d’export international. Les étages défilent sur le compteur de l'ascenseur, puis s'arrête au niveau 4.

J’ose alors poser la question que j’avais retenue jusqu’ici de peur de passer pour un imbécile pour mon premier jour.

- Excusez moi, mais lors de notre entretien au téléphone, nous n’avons pas précise en quoi consisterait précisément mon travail.

- C’est très simple. Vous êtes familier avec les travaux de Keynes sur la gestion de comptes privés?

Je suis oblige de répondre:

- Pas du tout, j’en ai peur.

- Démerdez-vous, alors. Vous travaillerez avec Michael et Natasha, nous vous fournissons tout ce dont vous aurez besoin pour travailler. Votre ordinateur est la, nous avons créé une session a votre nom, vous n’aurez qu’a changer le mot de passe. Les stylos, crayons et autres sont dans le placard sur votre droite, au dessus des munitions.

Munitions?

- Nous avons également mis a votre disposition un Smith & Wesson calibre 9mm, dit-il. Vous le trouverez dans votre tiroir personnel. Faites en bon usage, et bon courage pour la suite de votre séjour parmi nous.

Neuf millimètres?

Je mets un moment à assimiler l’information, et quand je me retourne, le DRH est déjà parti. J’ouvre le tiroir, d'où je tire effectivement un pistolet, ainsi que deux chargeurs pleins.

- C’est toi le nouveau? Je suis Michael.

La voit provient d’un homme aux allures d’aventurier qui vient de surgir du couloir. Il s’affale sur le bureau a cote du mien. Il pose son sac par terre, un vieux sac en cuir, duquel dépassent deux flèches solidement plantées. Il allume un cigarillo et s’appuie sur le dossier du fauteuil avec nonchalance.

- T’inquiète pas pour les flèches, C’est juste les gars de la compta qui demandent une augmentation.

Ca y est, j’ai la trouille.

- Je vais avoir besoin de toi pour faire deux trois travaux de coté, des trucs que je n’ai pas envie de faire, m’explique-t-il en faisant des ronds de fumée. Ton premier travail sera d’aller aux archives, et de m’y ramener l’historique de nos exportations entre 2005 et 2007. Demande à la documentaliste de te le trouver. Je t’ai tout noté ici, ainsi que le chemin à prendre pour trouver les archives, dit il en me tendant un bout de papier froisse. Je prends le papier nerveusement, puis me mets en route, et c’est alors qu’il m’interpelle:

- Attends! T’oublies pas un truc? dit il en me tendant le pistolet.

Je m’empare de l’objet et des deux chargeurs sous le regard approbateur de mon nouveau boss.

Je m’empare de l’objet et des deux chargeurs sous le regard approbateur de mon nouveau boss.

Alors que je m’éloigne, il murmure dans sa barbe de trois jours:

- Un distrait. Il tiendra pas trois jours, soupire-t-il.

Les escaliers me conduisent au sous sol, où je trouve la bibliothèque sans grande difficulté. Trouver la documentaliste, en revanche, est une autre paire de manches. il fait noir comme dans un four et les rayonnages semblent construits comme un labyrinthe.

Je tourne à droite, au hasard. Pas de chance, me voilà piégé dans une impasse.

Une impasse? Dans une bibliothèque?

Il me faut un moment pour comprendre que la bibliothèque est réellement que je suis réellement dans un dédale, et un cadavre ensanglanté qui pourrit sur sol semble m’indiquer que je ne suis pas son seul occupant.

Il me faut un moment pour comprendre que la bibliothèque est réellement que je suis réellement dans un dédale, et un cadavre ensanglanté qui pourrit sur sol semble m’indiquer que je ne suis pas son seul occupant.

- Chierie de merde merde merde merde merde!

Je fais marche arrière a toute vitesse, mais trop tard, une silhouette immense me barre la route, un crossover démoniaque entre une Gorgone et un vampire suceur de sang, aux yeux rougeoyants comme de la braise, dont les ailes de chauve-souris battent.

- De la chair fraîche, enfffin! Cela faisait ssssssi longtemps!

J’ai enfin la présence d’esprit de sortir le pistolet de ma poche, et le pointe en tremblant vers la créature. Celle-ci, d’un coup de griffe, projette l’objet dans les rayonnages, puis reprend son approche en sifflant. Alors que je fouille mes poches à l’aide d’un autre outil pour me défendre, je tire le morceau de papier donné par Michael.

- Ne-Ne me tuez pas!

- Et pourquoi donc, pauvre mortel ? demande-t-elle avec un sourire sadique.

- On m’a envoyé chercher le-l’historique des exportations de 2005 à 2007, dis-je en tendant le papier au démon.

Elle s’empare du papier, chausse une paire de lunettes et se met à lire le papier.

- Oh, dit-elle, d’un air déçu. C’est Michael qui t’envoie ?

- Oui.

- Suis-moi.

Je la suis, en prenant toutefois soin de récupérer mon pistolet, et en maintenant une distance stratégique entre nous. Mais toute idée de cannibalisme semble avoir déserté l’esprit du démon, et en route, la voilà qui m’explique :

- Je ne sors pas très souvent, alors la direction me laisse manger un stagiaire de temps à autre.

Elle s’arrête devant un rayonnage, et me met huit volumes dans les bras.

- Tu diras à Michael de se méfier du deuxième semestre 2006 et du premier semestre 2007. Avec la crise des subprimes, on a eu moins de commandes, et ça les a rendus un peu nerveux.

Je remonte victorieux, et longe le couloir qui me ramène à mon bureau. Je repasse par l’accueil, où les hôtesses contiennent à coup de fusil à pompe des hordes de zombies qui tentent de passer la porte.

Je passe en sifflotant, chacun son travail après tout, mais le succès est de courte durée. Michael n’est pas là, mais a laissé un post-it sur mon écran.

« Cher Félix.

Merci pour les archives.

J’ai du nouveau pour toi : Je voudrais que tu assistes à une présentation de nos objectifs budgétaires pour la rentrée, je pense que cela t’aiderait à cerner les enjeux économiques de l’entreprise.

PS : J’ai laissé une pelle pour toi dans le placard, prends-la, elle te sera utile. »

Inscription à :

Articles (Atom)