Je me suis acheté un petit carnet, suffisamment petit pour rentrer dans une poche de jean, avec une belle couverture en cuir. Plutôt cher pour un simple carnet, mais, c'est aussi pour cela que je l'ai acheté. Avant d'être un lieu d'écriture, c'est un bel objet, que depuis dix jours, je noircis de mes pensées, par pages entières.

Voici les premières lignes que j'y ai écrites.

J'ai acheté un carnet, sans trop savoir ce que j'en ferai. Sur un impulsion soudaine, j'ai pris celui à croquis, sans lignes pour orienter mes mots. C'est à moi seul de décider dans quel sens prendra mon écriture, et je vous avoue que la métaphore me plaît assez.

J'envisage de retirer l'élastique qui le tient fermé, pour qu'avec le temps et les voyages, les pages se délitent, se détachent.

Je veux voir mes mots et mes idées s'enfuir, quitter cette structure qui les enferme. Que quelqu'un les ramasse, les lise, se les approprie, qu'elles aient une vie qui leur est propre [sic], loin de moi.

Le reste restera dans le carnet, y'a pas de raison.

Je vous souhaite d'avoir la chance de passer Noël avec votre famille et vos amis, de déconner à pleins tubes le 31, d'avoir la gueule de bois comme jamais le 1er janvier, et surtout d'en être fiers le lendemain!

Bonnes fêtes à tous.

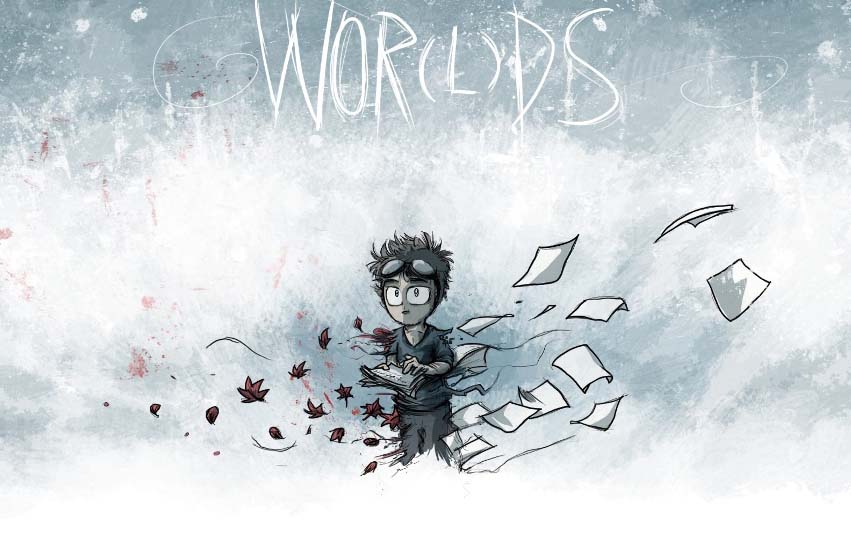

EDIT: On a side note, j'ai créé la page Facebook du blog, disponible ici: Wor(l)ds :: Félix

Si, de bon matin, l'envie irrépressible vous prend de cliquer sur "Like", de faire partager à tous vos amis, de me rendre riche, célèbre et d'assouvir ainsi ma mes plans de domination mondiale, vous êtes les bienvenus.

lundi 27 décembre 2010

lundi 20 décembre 2010

Portrait #1

Ce type, je le croise tous les jours. Il a peut-être mon âge, peut-être plus. Vingt ans, à peine. Je le vois tous les matins, en allant en cours, entre une boulangerie et une banque, il est là, debout, adossé au mur.

Il ne fait pas la manche, il ne demande rien. Il se contente d’être là, de regarder les passants avec son sourire déjà édenté. Bonjour.

Les gens passent, le voient, l’ignorent, essaient désespérément d’éviter son regard, mais trop tard, les yeux se croisent, alors lui, il dit, tout simplement, « Bonjour ». Un mot désarmant de banalité, de simplicité. Je vois les autres qui baissent le regard, qui n’osent pas hausser le pas, ça serait trop voyant.

Un jour, je n’ai plus pu l’ignorer, et je l’ai regardé, droit dans les yeux, un sourire, et puis moi aussi, j’ai dit ce mot révolutionnaire.

- Bonjour.

Il a hoché la tête, avec son éternel sourire édenté, et j’ai passé mon chemin. Je suis parti à la fac, je suis allé en cours. Ma vie a continué, mais voilà, les chiens étaient lâchés. J’avais dit bonjour.

Ce fichu mot a changé la face du monde, par ce que dès l’instant où je l’ai dit, en le regardant, le contact était fait. Dire bonjour à quelqu’un, c’est se rendre compte qu’il est humain. Personne ne dit bonjour à une machine : Essayez, pour voir. Vous comprendrez.

J’ai dit bonjour, et un monde s’est ouvert à moi. Il m’a rappelé, d’un coup, que j’étais né du bon côté de la misère. Que malgré mes soucis, j’aurais un toit pour dormir, des amis à appeler, et un frigo avec de la nourriture.

Ce type, je l’ai dit, ne demande rien. Pas d’argent, pas de nourriture, rien. Il se contente d’être là, d’avoir peut-être faim, froid sûrement, et de sourire quand même.

Et c’est peut être ça, le pire. J’étais incapable d’étancher ma culpabilité en lui donnant de l’argent, comme je le fais –si rarement. Rien ne me permettait d’échapper à l’atroce prise de conscience que rien de ce que je pourrais dire ou faire ne réparerait cette injustice.

Et lui, il le sait. Lui, il le sait que de toutes façons il a pas eu de bol, qu’il a pas d’argent, pas de diplôme, rien pour bouger, rien pour s’en sortir. Ne rien demander, c’est reconnaître à la fois cette injustice crasse, et l’impuissance que nous avons à la réparer.

Pendant les quelques jours qui ont suivi, j’ai changé de trottoir, tout simplement, afin de ne plus avoir à faire face à l’aveu de l’injustice. Et puis je me suis rendu compte que cela ne changerait rien, alors je suis revenu du bon côté du trottoir.

Maintenant, tous les jours, nous échangeons un bref :

- Ça va, chef ?

Je ne sais plus qui de nous deux a, le premier, utilisé cette expression. De ma vie, ce type est et restera la seule personne que j’aie jamais appelée « chef ». Pendant un infime instant, la collision de nos mondes respectifs crée quelques étincelles.

Un jour, je lui demanderai son prénom.

lundi 6 décembre 2010

Cinq Derniers Mètres

Cinq mètres avant la liberté. C’est si peu, après tout, une dizaine de pas, parcourus en un instant.

Pour moi, cinq mètres, c’est le bout du monde. C’est la distance qui me sépare du monde extérieur lorsque je suis dans la cour : Un grillage en fil de fer barbelé, un espace vide, un nouveau grillage. Une distance insignifiante que tous les jours je rêve de franchir enfin. Le bout du monde.

Cinq mètres.

Je mets un pied devant l’autre, dans un bruit de cliquetis, mes chaînes se traînent sur le béton. Des entraves fixées à mes pieds et mes poings, qui m’empêchent de marcher plus vite. C’est que cette distance, j’aimerais la faire en courant, tant je suis pressé d’en sortir, alors quand je marche, je fais des pas les plus grands possibles, j’allonge mon mouvement jusqu’à sentir la morsure du bracelet de métal qui enferre mes chevilles, et qui m’interdit de courir.

Quatre mètres.

Le gardien regarde mon pas hâtif avec une pointe d’étonnement. Est-il pourtant si absurde que ça qu’à l’issue de dix ans d’emprisonnement, je ne tienne plus en place à l’idée d’être libre, au point d’en perdre toute dignité, au point de me comporter comme un chiot à l’heure de sa première sortie ? A quoi bon seulement m’attacher ? Dans quelques minutes, nulle chaîne, nulle menotte ne m’entravera plus.

Trois mètres.

Au loin, devant moi, une porte donne vers la sortie. Le cadre est baigné dans une lumière blanche, et mes yeux, peu habitués à cette clarté, se plissent, sans parvenir à distinguer quoi que ce soit derrière la porte. Malgré tout, je ne doute pas de ce que je vais trouver derrière.

Deux mètres.

Ma femme et ma fille, pour qui j’ai tout fait. Je me suis battu, j’ai tué pour qu’elles puissent vivre. Même si cela n'a servi à rien. Quand il ne me resta plus qu’elles, j’ai tout risqué, et tout perdu. Mais je sais qu’elles m’attendent, et j’espère qu’elles ne m’en voudront pas. Après tout, tout ce que j’ai fait, je l’ai fait pour elles.

Un mètre.

Je passe la porte, une porte semblable à celle qu’on trouve dans un bateau, légèrement surélevée, blanche, dotée d’un hublot en son centre. Mes yeux s’habituent lentement à la clarté de l’éclairage de néon, et je peux distinguer un décor de blanc aseptisé, de ceux qu’on trouve dans une chambre d’hôpital.

Sauf que ce n’est pas une chambre d’hôpital.

Le gardien m’attache à une chaise, installe une aiguille dans mon avant-bras.

- Avez-vous une dernière chose à déclarer ?

- Non.

Je suis libre.

Inscription à :

Articles (Atom)