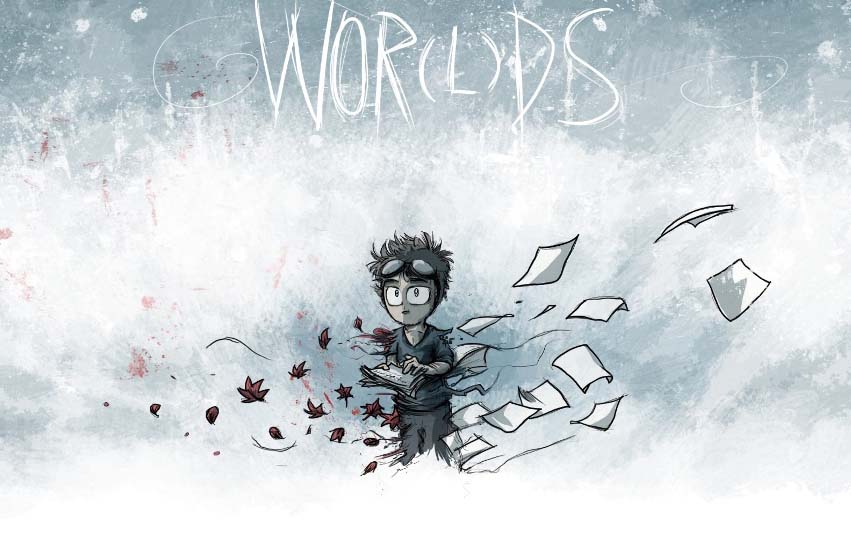

Wanderers (c'est le titre)

Dehors était la lumière.

Il m'est arrivé, aux premières heures de mon existence, de vouloir repousser les limites de mon royaume, de me rendre dehors, m'approcher des tours, des machines volantes que je distinguais au loin. Mais à chaque pas que je faisais à l'extérieur, je perdais de ma substance, je disparaissais dans la lumière, et pas à pas, ma silhouette informe et évanescente se faisait moins dense. Juste avant de disparaître complètement, je faisais demi-tour et retournais dans mes ténèbres, à l'abri, auprès des miens. Je me contentais de regarder le monde à l'abri, derrière les fenêtres de mon royaume en ruines.

On nous a affublé de bien des noms. Esprits des Songes, Anges, fantômes, Dévoreurs d'Âmes... Nous étions les Wanderers, les esprits qui hantent les royaumes oubliés, se repaissant des souvenirs des rares voyageurs qui osent s'aventurer jusque dans notre domaine.

De temps à autre, un homme passait, pendant quelques heures. Il visitait le salon, quelques chambres, faisait un tour dans l'immense jardin. Il se promenait entre les baies vitrées, visitait la chapelle, le théâtre, la cuisine, toutes les pièces qui composaient notre grande demeure. Une partie de la maison, les chambres, le salon, avaient brûlé, des années plus tôt, et étaient laissées à l’abandon.

Le plus souvent, nous restions cachés, derrière les piliers, les fenêtres, et nous errions dans l'esprit de nos visiteurs. Tandis que les visiteurs erraient dans notre royaume, nous sentions nos corps changer, des souvenirs des êtres qu'ils avaient connus affluaient dans nos êtres. L'espace d'un instant, nous devenions d'autres personnes, et nous vivions les vies des autres.

Cela ne durait pas. A chaque fois, nos visiteurs s'en allaient, et nous devions abandonner ces vies, oublier ces souvenirs qui n'étaient pas les nôtres, et attendre avec mélancolie le passage d'un nouveau visiteur.

Et puis un jour il est arrivé.

Nous sentîmes, en le voyant passer la grille de fer rouillé, qu'il n'était pas comme les autres. Il ignora la grande porte, grimpa sur une gouttière, passa sous une ouverture trop petite pour lui, comme conçue pour un enfant et pas pour cet homme vieillissant, fatigué, qui marchait sur les tuiles croulantes sans la moindre hésitation. Il se glissa dans une petite fenêtre, atterrit dans le théâtre. Sous ses pas, les planches moisies craquèrent. Quelques esprits, cachés sous les lattes du parquet, prirent peur et détalèrent dans un bruit de souris effrayées.

Je sentis une explosion des souvenirs et de sentiments éclore en moi, des odeurs de feu de bois, des fragrances entêtantes. Un champ couvert d’herbes folles, une maison sous la neige, des temps heureux, passés ensemble. Je reconnus dans l’homme devant moi Julien, l’homme que j’aimais. Un mélange de douleur et de joie, des enfants, des disputes, un baiser. Tout cela à la fois.

Un prénom : Elena.

Le mien.

D’autres souvenirs, plus récents. De la douleur. De la panique, une maison qui brûle, un homme qui se tenait, impuissant, devant les ruines d’une demeure qui s’effondrait peu à peu. Dans ses bras, un corps brûlé et ensanglanté, que l’on reconnaît à peine, qui m’est pourtant familier. Lorsque je reconnus son visage, un cri de douleur m’échappa. Le corps était celui d’Elena.

Le mien.

Julien m’entendit, releva la tête et regarda dans ma direction.

Il ne vit rien. J’étais déjà cachée, à l’abri dans les coulisses du petit théâtre, et j’eus le loisir d’examiner cet homme à mon gré, comprenant enfin la nature de sa douleur. L’homme saisit la corde qu’il avait amenée, lovée autour de son épaule, et la jeta à une poutre au dessus-de lui, amena un tabouret et confectionna un nœud que je reconnus vite.

Un frisson me parcourut l’échine. Julien allait se pendre. J’allais intervenir, quand les lumières faiblardes qui éclairaient la pièce, des lueurs de théâtre, à peine plus fortes que quelques bougies, s’éteignirent, laissant pour seul éclairage dans la pièce la colonne de lumière qui tombait de la lucarne qu’avait emprunté Julien pour venir, rendue visible, matérielle, par la poussière soulevée, comme la poursuite d’une scène de théâtre, éclairant les planches, à quelques pas à peine, devant Julien, qui tenait toujours sa corde d’un air surpris.

Les notes d’un piano retentirent au loin, un peu étouffées, indistinctes. Jouées avec automatisme, sans âme, elles me rappelaient un moment d’une existence que je n’avais pas connue, mais que je devinais à travers les souvenirs que j’avais volés à cet homme.

Je vis une larme couler sur la joue de Julien et s’écraser au sol.

Le moment d’hésitation nostalgique de cet homme, debout sur un tabouret, une corde à la main et une larme à l’œil, sembla durer des siècles.

Puis une première silhouette s’avança dans la colonne de lumière, comme surgie de coulisses invisibles. Une forme aux cheveux blonds, dont le nom m’apparut alors qu’elle faisait un pas dans la lumière.

- Faut-il que la vie t’ait marché dessus, pour que tu en arrives là.

- Louise murmura Julien. Tu n’es pas…

Le mot « réelle » ne vint pas. Julien fit un pas en avant, approcha sa main et effleura la joue de Louise.

- Vous me manquez, toi et Marc.

- Je sais.

- Je suis désolé que vous ayez dû payer pour m-oi.

Louise ne dit rien, regardant la bague de fiançailles que son fiancé, Marc, lui avait offerte quinze jours avant le drame.

- Ça aurait été un beau mariage, soupira-t-elle.

Il regarda autour de lui, comme s’il reprenait conscience du décor autour de lui, des murs en

- Suis-je en train de devenir fou ?

- Non, dit-elle. Pas encore.

- Alors qui es-tu ?

- Je

Elle fit un pas hors du cercle et disparut lentement. Une nouvelle personne apparut ensuite, et Julien ne sembla pas marquer la moindre surprise à sa vue. Je le connaissais, lui aussi.

- Tybalt.

- Bonjour, Julien.

Tybalt avait ce sourire en coin qui me mettait toujours mal à l’aise. Une expression indéchiffrable, dont je n’avais jamais su si elle était une promesse de mort ou un sourire réconfortant.

- Je pensais que tu essaierais de me tuer encore une fois en me voyant.

- J’ai eu le temps d’y réfléchir. J’ai passé quatre ans en prison, Tybalt, quatre longues années, pendant lesquelles je me suis demandé si j’aurais dû agir autrement.

- Et ?

- Oui, évidemment. Tu te souviens, quand tu as brûlé ma maison, avec Elena, Louise, Marc et Pauline, à l’intérieur ?

- Oui. Cela n’a servi à rien, tu n’étais pas là ce jour-là. Je voulais détruire ton bonheur, Julien, par ce que je trouvais ta vie avec Elena trop belle, chaque jour qui passait, ton succès me rendait amer de jalousie, alors j’ai brûlé ta maison.

- Qu’as-tu ressenti à ce moment-là ? De la joie ?

Tybalt ferma ses yeux verts, tentant de reprendre pied avec des souvenirs qu’ils n’avait jamais vécus. Nos souvenirs n’étaient pas véritablement ceux des gens dont nous prenions l’apparence, mais la représentation, telle qu’elle existait dans les souvenirs de nos visiteurs, et pour cette raison, Tybalt se heurtait à un rideau infranchissable.

- Non, je ne crois pas, dit-t-il enfin.

Il y eut un silence, une infime fraction d’éternité, pendant lesquels ces deux anciens ennemis se regardèrent avec intensité. Puis une silhouette apparut dans les coulisses, une petite fille en chemise de nuit, à l’air apeuré. C’était Pauline, la fille que j’avais eue e Le décor autour se brouilla, et l’espace d’un instant, le théâtre autour de nous disparut.

Trois personnes se tenaient dans un jardin, en pleine nuit. Le sol était devenu de la terre, et autour de nous, le gris et le blanc du petit théâtre étaient devenus gris et rouge. Derrière Julien, la lune rayonnait, et lui donnaient un air sauvage.

Face à lui, le dos tourné à la maison en flammes, Tybalt tenait Pauline dans ses bras. Il paraissait frêle et fragile, et se tenait courbé, fatigué et usé par sa bataille contre les flammes. Il posa la fille dans les bras de Julien, et le père et la fille s’enlacèrent.

Tybalt eut un air de pitié, se détourna lentement, et partit à pas lents.

- On se reverra.

C’était une promesse de mort.

Le décor se brouilla à nouveau, et le petit théâtre revint en place.

- Je suis désolé, dit Tybalt. Je n’ai pas voulu tuer Elena. Tout ce que je voulais, c’était écorner votre beau bonheur, votre vie parfaite. C’est pour cela que j’ai brûlé votre maison. Mais tes amis, ta femme et ta fille y dormaient, et je m’en suis rendu compte trop tard. Je suis rentré dans ta maison en flammes, et j’ai su que j’avais peu de temps. Pas assez pour tous les sauver, en tout cas.

- Je sais tout ça. Pourquoi me le dis-tu ?

- Par ce que j’ai sacrifié ma vie pour sauver ta fille, rattraper un tout petit peu le crime que je venais de commettre. Alors que je courais à l’étage, dans la chambre de Pauline, j’ai eu tout le temps de penser à ce que tu ferais quand tu verrais ce que j’ai fait. Je savais que la justice ne te suffirait pas, et que tu voudrais ta revanche.

- Et tu l’as sauvée, plutôt que de courir pour ta propre peau.

- Oui.

La voix de Tybalt résonna alors qu’il s’éloignait, laissant la jeune Pauline seule sur scène. Il eut un dernier regard, posa la main sur un cordage et abaissa le rideau de la scène, qui glissa sans un bruit sur le sol.

Julien descendit du tabouret, comme sortant un pied de la tombe, puis l’autre.

- Je serai avec toi, ma belle. Pour toujours.

Il serra Pauline dans ses bras.

Je suis un peu emmerdé par ce texte, j'y ai passé vraiment beaucoup de temps, j'aimais bien l'idée de départ, et puis j'ai été gêné par mes propres limites en matière d'écriture. Je considère humblement avoir fait tout ce que je pouvais décemment faire dans mon état. Je reviendrai peut être dessus, mais je ne crois pas.