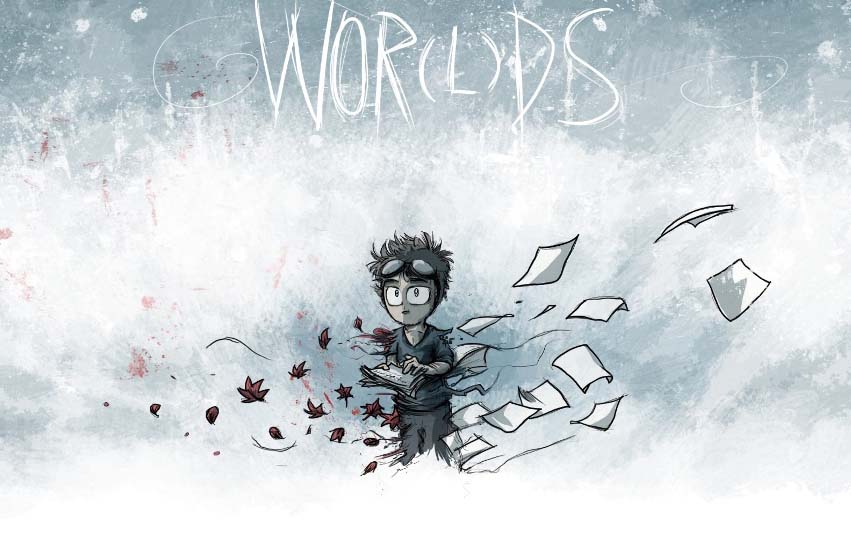

J’enfile ma veste rembourrée en fourrure synthétique, mes lunettes de pilote, puis je sors de chez moi. Le froid me dévore les doigts, et à ce moment, je regrette d’avoir perdu mes gants. Tant pis. Les mains dans les poches, je marche quelques minutes dans la rue déserte. Au détour d’un immeuble à moitié effondré, le soleil matinal vient caresser mon visage, réchauffant mon visage engourdi et me faisant plisser les yeux.

Pendant la nuit, un arbre géant a poussé au milieu de ma rue, et ses grosses racines ont percé le bitume et lézardé le trottoir. Son feuillage épais dépasse déjà en hauteur les immeubles autour de chez moi, et une nuée d’oiseaux semble y avoir élu domicile. Au loin, j’entends le mélange confus des bruits de la cité qui s’éveille, de quelques véhicules encore en état de marche qui passent au loin et des animaux sauvages qui se mettent en chasse.

Je contourne la rue bloquée et lui préfère une rue parallèle, puis traverse un parc minuscule, dans un état parfait, aux rosiers soigneusement taillés, aux haies coupées et aux chemins entretenus, et ce petit coin en ordre me semble d’autant plus singulier que partout ailleurs, la ville est à l’abandon, envahie par les animaux, les plantes et la rouille.

Lorsque je sors du jardin, je vois, entre deux immeubles, la Seine qui coule, imperturbable, sous des ponts qui ne la traversent plus depuis longtemps.

Même l’hiver, même le matin, même cent jours après la fin du monde, Paris sera toujours Paris.

Slalomant entre les plaques de neige, les épaves de voitures rouillées, je parviens devant une grande porte de garage, dont je soulève le métal rouillé qui grince sous l’effort.

Enfin, le métal bascule, et révèle mon vaisseau qui dort sagement en m’attendant.

Je m’approche, pose doucement ma main sur le capot. Les phares s’allument en me reconnaissant, et les moteurs émettent un doux vrombissement. Enfin, la grosse carcasse de métal blanc se soulève et avance vers l’extérieur. Je me recule pour la laisser passer, me glisse dans l’habitacle. Mes mains effleurent le tableau de bord d’un noir lisse et uniforme, qui s’allume sans un bruit et laisse apparaître des dizaines de voyants et d’indicateurs. Un geste, quelques lignes de code, et l’appareil sort du garage et s’élève lentement dans les airs, sans que j’aie plus à m’en préoccuper.

A la vue du vaisseau qui poursuit son ascension avec majesté, quelques corbeaux jaloux battent les ailes, et battent des ailes à mon intention, sans pour autant ose quitter leurs nids, confortablement installés dans les rebords de fenêtres, dans les replis du lierre qui s’installe dans les immeubles, les façades et les maisons abandonnées, comme un roi chassé de son trône, qui reviendrait après une longue absence.

Je quitte mon fauteuil de pilote et me rends sur le petit comptoir derrière moi, où j’allume le feu, puis ouvre un placard à la recherche d’un reste de café. C’est le moment que choisit un chat, pas bien vieux et visiblement affamé, pour bondir hors du placard qu’il essayait visiblement de piller.

J’attrape l’animal par le cou et le dépose sur mon fauteuil, depuis lequel il me regarde avec méfiance m’affairer dans la minuscule cuisine du vaisseau volant. Je reviens quelques minutes plus tard, une gamelle de viande chaude dans une main et une tasse de café brûlant dans l’autre.

Lorsque je dépose la nourriture à ses pieds, il renifle l’offrande, puis la faim l’emporte sur la suspicion, et il descend de son piédestal et commence à dévorer son repas.

C’est avec peine que j’actionne le levier qui ouvre la porte donnant sur le pont extérieur, et vent glacial s’engouffre dans la cabine. Je sors quand même des larmes gelées dans les yeux, et m’assois sur le rebord du pont, les pieds pendant dans le vide, mon café à la main. Le chat a fini de manger et, tandis qu’il vient se lover contre moi, j’admire la lente course d’un nouveau matin d’après la fin du monde.

[j'ai eu envie d'un texte tranquille, qui ne dit rien tout à fait, qui se contente d'énoncer des aspirations et un état d'esprit que je recherche. Toute ressemblance avec des oeuvres existantes ou ayant existé (une note de Boulet, par exemple), est totalement pas fortuite.]